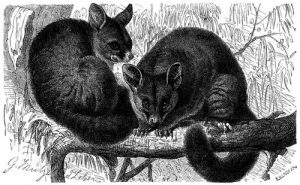

Eine der bekanntesten Arten dieser Untersippe ist der Fuchskusu (Phalangista vulpina, Ph. melanura, fulginosa, Cookii, Didelphys vulpina und lemurina usw.), ein Thier von Wildkatzengröße, welches den zierlichen Bau unseres Eichhörnchens mit der Gestalt des Fuchses zu vereinigen scheint. Die Leibeslänge beträgt 60 Centim., die des Schwanzes 45 Centim. Der Leib ist lang und gestreckt, der Hals kurz und dünn, der Kopf verlängert, die Schnauze kurz und zugespitzt, die Oberlippe tief gespalten. Aufrechtstehende, mittellange und zugespitzte Ohren, seitlich gestellte Augen mit länglichem Stern, nackte Sohlen, platte Nägel an den hinteren Daumen und stark zusammengedrückte, sichelförmige Krallen an den übrigen Zehen, ein unvollkommener, nur durch eine flache Hautfalte gebildeter Beutel beim Weibchen und ein dichter und weicher, aus seidenartigem Wollhaar und ziemlich kurzem, steifen Grannenhaar bestehender Pelz kennzeichnen das Thier noch außerdem. Die Farbe der Oberseite ist bräunlichgrau mit röthlich fahlem Anfluge, welcher hier und da stark hervortritt, die der Unterseite lichtockergelb, die des Unterhalses und der Brust meist rostroth; Rücken, Schwanz und Schnurren sind schwarz, die innen nackten Ohren auf der Außenseite lichtockergelb, am innern Rande schwarzbraun behaart. Junge Thiere sind licht aschgrau mit Schwarz gemischt, unten aber wie die Alten gefärbt. Außerdem kommen viele Abänderungen vor. Der Fuchskusu bewohnt Neuholland und Vandiemensland und ist eines der häufigsten aller australischen Beutelthiere. Wie die Verwandten, lebt er ausschließlich in Wäldern auf Bäumen und führt eine durchaus nächtliche Lebensweise, kommt sogar erst eine oder zwei Stunden nach Sonnenuntergang aus seinen Verstecken hervor. So ausgezeichnet er auch klettern kann, und so vortrefflich er zu solcher Bewegung ausgerüstet ist, so träge und langsam erscheint er im Vergleiche zu anderen ähnlich gebauten Thieren, zumal zu Eichhörnchen.

Der Greifschwanz wird viel benutzt; denn der Fuchskusu führt eigentlich keine Bewegung aus, ohne sich mittels dieses ihm unentbehrlichen Werkzeuges vorher gehörig zu versichern. Auf ebenem Boden soll er noch viel langsamer sein als auf Bäumen. Die Nahrung besteht größtentheils aus Pflanzenstoffen; jedoch verschmäht er ein kleines Vögelchen oder ein anderes schwaches Wirbelthier keineswegs. Seine Beute quält der ungeschickte Räuber nach Marderart erst längere Zeit, reibt und dreht sie wiederholt zwischen seinen Vorderpfoten und hebt sie endlich mit denselben zum Munde, öffnet mit dem scharfen Gebisse die Hirnschale und frißt zunächst das Gehirn aus. Dann erst macht er sich über das übrige her. Wie der Fuchskusu im Freien Thiere überrumpelt, hat man nicht beobachten können, nimmt aber an, daß er durch dieselbe Vorsicht und die Lautlosigkeit der Bewegung, welche die Lemuren oder Faulaffen auszeichnet, zum Ziele kommt. Seine Trägheit soll so groß sein, daß er ohne besondere Schwierigkeiten von einem einigermaßen geübten Kletterer gefangen werden kann. Sobald er Gefahr merkt, hängt er sich mit seinem Schwanze an einem Aste oder Zweige auf und verhaart, um nicht entdeckt zu werden, längere Zeit in dieser Stellung, hierdurch oft genug den Blicken seiner Verfolger entgehend. Wird er aufgefunden, so weiß er kaum der ihm drohenden Gefahr zu entrinnen, und auch bei ihm gilt dann das »Vom-Baume-Sehen«.

Die Eingebornen stellen ihm eifrig nach und betrachten sein Fleisch, trotz des für uns höchst widerlichen Geruches, welchen es von sich gibt, als einen vorzüglichen Leckerbissen, wissen auch das Fell vielfach zu verwenden. Einen aus Kusupelz gefertigten Ueberwurf tragen sie mit derselben Befriedigung wie wir einen Zobel- oder Edelmarderpelz. In der That gibt das weiche, wollige Fell ein Pelzwerk, über welches sich Sachkenner sehr anerkennend ausgesprochen haben, so daß es nicht unwahrscheinlich ist, den Fuchskusu später unter den Pelzthieren aufgeführt zu finden. Die Eingebornen kennen bis jetzt nur eine sehr einfache Zubereitungsart dieser Felle. Sie breiten den Balg, nachdem sie ihn abgezogen haben, mit der Haarseite nach unten auf den Boden aus, pflöcken ihn ringsum fest und bearbeiten ihn mit einer Muschelschale, bis er den nöthigen Grad von Schmeidigkeit erlangt zu haben scheint, heften ihn sodann vermittels eines zugespitzten Knochens, in welchen sie die zerspaltene Sehne eines Eichhorns eingefädelt haben, zusammen und bereiten sich so eine Art von Mantel, in welchem sie stolz einhergehen. Wahrscheinlich verwenden sie, wie die Innerafrikaner es auch thun, gewisse gerbstoffhaltige Pflanzen, Rinden oder Schoten, um die Felle zu gerben. Jedenfalls ist dieser Nutzen, welchen das Thier gewährt, die Hauptursache seiner eifrigen Verfolgung; denn der Schaden, welchen es in seiner Heimat anrichtet, kommt kaum in Betracht.

Das Weibchen bringt bloß zwei Junge zur Welt und trägt diese längere Zeit mit sich im Beutel, später wohl auch auf dem Rücken umher, bis die Kleinen die mütterliche Pflege entbehren können. Man zähmt sie ohne Mühe. In neuerer Zeit kommen lebende Fuchskusu oft nach Europa. Jeder Thiergarten besitzt einige. Die Gefangenen zeigen sich sanft und friedlich, d.h. versuchen nicht, zu beißen, sind aber so dumm, theilnahmslos und träge, daß sie nur wenig Vergnügen gewähren. So lange es hell ist, suchen sie sich den Blicken soviel als möglich zu entziehen, vergraben sich tief in das Heu und verbergen sich in anderen Schlupfwinkeln, rollen sich zusammen, legen den Kopf zwischen die Beine, schmiegen das Gesicht an den Bauch und verschlafen so den ganzen Tag. Stört man sie in ihrem Schlafe, so zeigen sie sich äußerst mürrisch und übellaunig und ziehen sich baldmöglichst wieder in ihr Versteck zurück. Erst nach völlig eingetretener Nacht, im Sommer selten vor elf Uhr abends, werden sie munter, und dann sind sie sehr lebendig. Man ernährt sie mit Milchbrod, Fleisch, Früchten und verschiedenen Wurzeln, hält sie in einem nicht allzukleinen Käfige; doch darf derselbe nicht zu schwach sein, weil sie sich ziemlich leicht durchnagen. Zwei gefangene Fuchskusus, welche ich pflegte, zerbissen zolldicke Gitterstäbe, zwei andere die Breterwand ihres Käfigs und entflohen. Ein großer Reisighaufen in der Nähe ihres frühern Aufenthaltes bot ihnen Zuflucht. Nachts liefen sie im Garten und dem zu diesem gehörigen Gehöfte umher oder kletterten auf dem Gehege und nahestehenden Bäumen auf und nieder. Der eine der Entflohenen wurde wieder eingefangen und rief nun allabendlich mit lautem »Kuk, kuk, kuk« nach seinem Gefährten. Dieser pflegte dem Rufe zu folgen, vermied aber sehr vorsichtig alle ihm gestellten Fallen. So trieb er sich vierzehn Tage lang im Garten umher, holte sich jede Nacht das für ihn bereitgestellte Futter und verschwand wieder. Endlich versah er sich und büßte dies mit seiner Freiheit.

Ein Weibchen, welches unterwegs ein Junges erhalten hatte und in meinen Besitz kam, behandelte ihr Kind mit großer Zärtlichkeit, hielt es Tag und Nacht in seinen Armen und lebte auch mit dem inzwischen erwachsenen Sproß im tiefsten Frieden.

Unangenehm werden die Gefangenen dadurch, daß sie einen kampherähnlichen Geruch verbreiten, welcher im geschlossenen Raume sehr empfindlich sein kann.